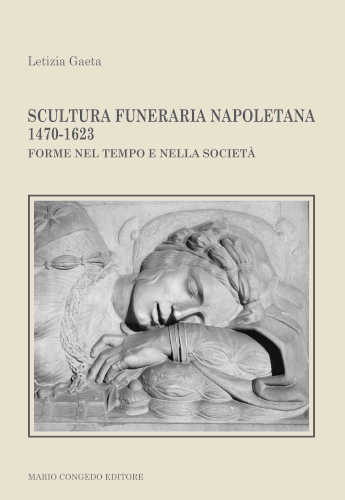

Autore: Letizia Gaeta

Autore: Letizia GaetaCuratore:

Titolo: Scultura funeraria napoletana 1470-1623

Sottotitolo: Forme nel tempo e nella società

Descrizione: Volume in brossura, di cm 21x29,7; pp. 384, ricco di circa 600 illustrazioni in b/n

Luogo, Editore, data: Galatina (Le), Congedo Editore, 2024

Collana:

ISBN: 9788867663026

Condizioni: nuovo

Prezzo: Euro 50,00

Disponibilità: In commercio

I monumenti funebri delle chiese partenopee non sono certo una novità negli studi sulla scultura tra XV e XVII secolo: indagini di carattere documentario e filologico, con attenzione alla committenza e agli stili, hanno contribuito all’acquisizione di solide certezze, almeno per singoli e circoscritti segmenti. In queste pagine, l’analisi formale incrocia solo alcune delle strade che vengono individuate e percorse, poiché le questioni artistiche sono affrontate dando maggiore spazio al punto di vista sociale di fatti occorsi, con riguardo al tessuto relazionale di uomini e storie. Ciò nonostante, il punto di partenza rimane l’opera d’arte; l’oggetto materiale. Nel nostro caso gli oggetti sono manufatti meno sottoposti di altri al deterioramento perché realizzati in marmo, sebbene la durevolezza della materia non sempre ne abbia garantito la sopravvivenza. Nella visione d’insieme del copioso corpus che si presenta, organizzato su piani cronologici, storici e geografici, non manca il riconoscimento di importanti letture interpretative di studiosi come il compianto Yoni Ascher, il quale tra il 1995 e il 2011 ha proposto raffinate interpretazioni storico-sociali di molte sepolture del Rinascimento a Napoli, e di Tanja Michalsky che dal 2003 svolge trattazioni di carattere sociologico legate ai diversi significati di monumenti funebri in rapporto alla nobiltà che, almeno per certi versi, richiamano gli scritti di Maria Antonietta Visceglia. Pertanto, ogni singolo contributo è ‘depositato’ nella ponderosa schedatura, di Giacomo Perrone, dal 1470 al 1560 e, in forma più sintetica – per ragioni che spiegherò più avanti – nel censimento delle sepolture fino al 1623. Se qualche studio risulterà omesso, tale omissione andrà considerata un nostro puro errore umano e non interpretato come volontà di esclusione preconcetta poiché crediamo ancora nel metodo della fortuna critica come valore intellettuale e scientifico. La nostra ricerca si completerà con un secondo volume, previsto per l’inizio della prossima primavera, curato particolarmente da Alessandro Grandolfo (dall'Introduzione, di Letizia Gaeta)

Nella premessa al volume sulla scultura napoletana del Cinquecento, Francesco Abbate, riprendendo le parole di Jacob Burckhardt, elogiava il «ricco tesoro» della scultura funeraria partenopea, che lo storico svizzero aveva considerato, probabilmente non senza una dose di ammirato stupore, una «schiera marmorea di guerrieri e funzionari, come forse solo a Venezia ne esiste un’altra simile»1. In queste pagine si è tentato di offrire, attraverso un censimento complessivo di tipo territoriale e una catalogazione più specifica relativa alle chiese cittadine, una visione d’insieme di quel «ricco» patrimonio della scultura funeraria napoletana fra gli ultimi decenni del Quattrocento e i primi del Seicento. Sono stati oggetto di indagine i monumenti funebri e le lastre tombali, in particolare quelle che presentano l’effigie del defunto. Ad essi va però aggiunta un’altra tipologia funeraria, molto diffusa a Napoli, che è quella del sediale2.

Si è partiti dal 1470, data incisa sul sepolcro di Diomede Carafa nel Cappellone del Crocifisso in San Domenico Maggiore: un monumento tipologicamente innovativo, che al momento della sua ideazione non trova simili nel contesto napoletano. La catalogazione è proseguita per Napoli fino al 1560, attenendoci al tracciato di De Stefano sulle epigrafi delle sepolture. Il censimento delle opere giunge invece fino al 1623, che è anche la data dell’ultima opera presa in considerazione, vale a dire il monumento Severino in Santa Maria la Nova, oggetto di uno studio più mirato nel successivo volume previsto per la primavera 2025, come spiegato da Letizia Gaeta nell’introduzione. Queste due date non sono casuali: la prima è l’anno in cui viene pubblicata la Descrittione dei luoghi sacri della citta di Napoli di Pietro de Stefano, il 1623 è invece l’anno in cui è data alle stampe, presso Ottavio Beltrano, la Napoli sacra di Cesare D’Engenio Caracciolo. È una scelta dettata dal voler affidarci nello specifico a due fonti letterarie coeve al periodo esaminato3. In entrambe le opere l’interesse riservato alle sepolture è sottolineato sin dal frontespizio, dove si preannuncia la trascrizione degli epitaffi. Nella Napoli sacra è persino presente una «Tavola Delle Famiglie contenute ne’ Sepolchri»4. Partendo da qui, è possibile cogliere le differenze fra le due ‘guide sacre’ della città anche per il versante epigrafico. Un primo distinguo si può infatti riscontrare osservando il numero di sepolcri citati. (Dall'Introduzione alla Catalogazione del Patrimonio 1470-1623, di Giacomo Perrone)

Introduzione

Capitolo I

Del tempo aragonese. Scenari sociali per alcuni monumenti del secondo Quattrocento

– In vita e in morte. ‘Fidelitas et amor’

– Le virtù di Diomede e di Pontano

– Giustizia e Prudenza di un ‘uomo magnifico’

– L’onore del mestiere e l’onore della nobiltà

– Qualche nuovo dato documentario sulla tomba del fratello di Diomede e una parentesi sociale

– Scenografie ed effimeri monumenti funebri

Capitolo II

I sepolcri dei fedeli alla casa d’Aragona nelle chiese della capitale del Regno

– Presenze e assenze

– Fedeli nelle chiese di Monteoliveto e di San Lorenzo Maggiore

– La posizione della moglie nella vita e nella morte

– Aniello Arcamone e Vito Pisanello

– Monteoliveto e San Domenico nella devozione aragonese

– Le ultime volontà della regina Giovanna nelle pagine storiche di Summonte

– Il monumento funebre di Andrea di Capua e la riconoscenza verso Ferrandino

Capitolo III

Una nuova generazione di Cavalieri nei sepolcri napoletani

– Sepolture in tempo di guerra, di peste e di colera.

– Le sepolture provvisorie di due illustri capitani

– Cavalieri senza pace

– Lo sguardo di Camillo Tutini sui sepolcri di cavalieri

Capitolo IV

Genitori e figli

– La doppia sventura di una giovane sposa: il sepolcro di Antonia Gaudino nel contesto femminile della Napoli del tempo

– Compianto su Andrea Bonifacio e disputa sull’immortalità dell’anima

– La storia delle storie: l’omicidio dei tre fratelli Sanseverino

– Affinità formali con i sepolcri Sanseverino: Giovan Francesco Pignone e Tommaso Sanseverino

Capitolo V

Uomini di Legge e di nuove battaglie

– La borghesia nobilitata in due togati illustri del Cinquecento: Folliero e Pisanello. Fui ero. Il tutto è come il niente

– Potere e ricchezza di un magistrato: Giovan Angelo Pisanello

– Memorie di un giudice: Vincenzo de Franchis

– Il vivere e il morire aristocratico di Vincenzo Carafa della Stadera, cavaliere in difesa della cristianità.

Capitolo VI

Donne aristocratiche napoletane del Cinquecento: ritratti

– Bellezza e devozione

– Donne austere e caritatevoli

– Figli e madri. Dorotea Spinelli nella tribuna di Santa Caterina a Formello

– Morire nel feudo: Lucrezia di Montefalcione

– Una donna che voleva essere magistrato: Antonia Pisanello

Capitolo VII

– Il senso della vita e della morte tra sepolture sopravvissute ed epitaffi scomparsi

Giacomo Perrone

Scultura funeraria napoletana in età moderna. Per un avvio alla catalogazione del patrimonio 1470–1623

– Lo sguardo di De Stefano sulle sepolture a Napoli fino al 1560

– Dal 1560 al 1623. D’Engenio Caracciolo e i «sepolchri» nel patrimonio chiesastico napoletano

– Il patrimonio fuori Napoli

Brevi cenni sull’araldica funeraria e qualche esempio di decifrazione degli stemmi in alcune sepolture

di Marcello Semeraro

BIBLIOGRAFIA

SCULTURA FUNERARIA NAPOLETANA. 1470 - 1623. Forme nel tempo e nella società. Letizia Gaeta